近年来,陕西省汉中市南郑区积极实施“品牌兴农、品牌强农、品牌富农”战略,加强对重点龙头“农字号”企业的资金扶持政策力度,通过打造一大批优质农产品“金字招牌”,真正实现了“打造一个品牌,带动一方产业,富裕一方百姓”的发展目标,2022年全区农业品牌产品收入达30亿元,3.6万户农户因品牌增加收入超过 1.8万元,过上了富裕殷实的好日子。

一、 品牌建设发展现状

南郑区培育绿色食品认证企业9家、产品10个,有机食品认证企业8家、产品10个,农产品国家地理标志“红庙山药”1个。共创建非物质文化遗产名录77项(其中国家级非物质文化遗产名录2项、省级非物质文化遗产名录13项、市级非物质文化遗产名录19项)。黄官良顺合作社的藤编、扇编竹编产品种类达800余种,产品远销欧洲,年产值达6000余万元,带动周边群众1800余户就业。

着力构建全域、全民、全业的大旅游、大品牌、大产业、大发展格局,积极实施营销宣传策略,促进多业态融合发展。汉中龙头山景区作为南郑最受欢迎的景点之一,以独特的自然景观每年吸引游客50万人次,提供就业岗位120个,带动周边村建设农家乐10多家,每家每年创收40余万元。打造完成南郑区电商直播孵化基地,吸纳同心创发、大汉智成、良顺藤编、喜乐汉礼等20家农特产品企业入驻,通过MCN机构集群、垂类网红集聚、爆品打造、网络营销师培训等形式提升南郑区农特产品销量、促进三产融合升级、带动创业就业。完成区、镇、村三级农村物流体系建设工作,让全区农产品电商产业得以迅速发展,为乡村振兴赋能添力。

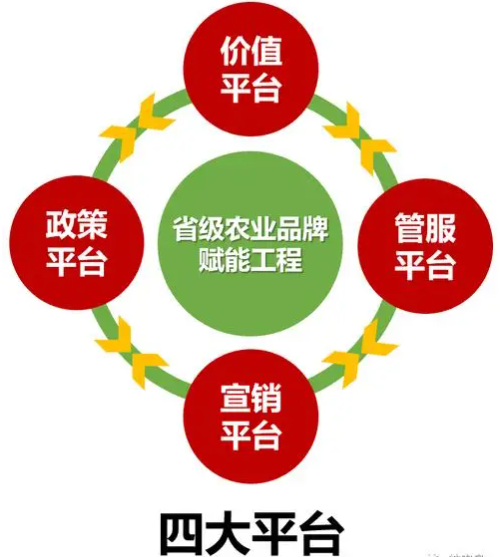

二、支持品牌发展的主要举措及成效

一是加强政策引导。为做大做强农业品牌,南郑区先后出台农业品牌认定补助八条硬核措施,分别给予新获得“绿色食品证书”、“有机产品认证证书”或“有机转换认证证书”的品牌,新认定的农产品质量安全标准化生产示范基地,新取得“味见汉中”“汉中仙毫”等农产品区域公用品牌授权,新申报的国家地理标志农产品保护登记,新获得“全国名特优新产品目录”或“国家有机农产品”的单位(经营主体)或个人给予一次性资金补助;持续开展“一村一品”示范创建活动,对商标注册成功的农业经营主体,优先安排贴息贷款补助和项目资金补助;划拨专项资金支持农产品加工、流通、出口和发展农村电子商务、举办展会论坛、组织参展参评等活动,品牌意识不断强化,品牌影响力进一步提升。

二是培育公用品牌。立足自然禀赋优势及品牌现状,整合品牌基础好、产业实力强的特色产业,以优质稻米、特色蔬果、名优茶叶、特种水产为主导,联合打造农产品区域公用品牌,扩大品牌农产品规模,提升市场美誉度。全区有5家茶叶企业获得“汉中仙毫”区域公用品牌授权,17家企业获得“味见汉中”区域公用品牌授权(占55家授权企业的1/3),食用农产品合格证经营主体86家,进入国家农产品追溯系统企业80家,认证绿色农产品企业7家,种植面积4500亩,年产农产品1114吨,有机农产品4个,种植面积399亩,年产农产品533吨,地标农产品1个,种植面积600亩、年产农产品2329吨。

三是创新发展模式。通过与新闻媒体合作,创立“南郑乡村振兴”和“南郑农业”微信公众号,扩大宣传面,提高农产品品牌知名度;借助展销展示平台、直播带货等方式加快本地农产品走出去的步伐;积极举办各类农产品的宣传推介活动,扩大农业品牌宣传广度与深度。聚力打造产业强镇和渔业小镇,发展集生态种养、美食娱乐、观光旅游于一体的休闲渔业,全力塑造生态农业园区、特色农家乐、帮扶农产品展销等农旅品牌,完成策划丰收节、荷花节、水产美食节等多项活动,合力推出生态旅游精品套餐,实现“三产”有机融合,带动周边农户在家门口增收。

四是注重质量管理。严格执行《中华人民共和国食品安全法》,坚持“六有”标准,持续加强农产品质量安全网格化管理、日常巡查和技术培训指导,推进农产品质量安全示范基地创建,做到“区域定格、网格定人、人员定责”。严格落实食用农产品承诺达标合格证制度,强化农产品质量安全追溯管理,融通对接国家和省、市、县四级质量安全监管平台,推广手机APP等便捷化手段,以质量“二维码”合格证为载体,推进新型经营主体入库入网、上市农产品贴码贴标,实现生产记录、产品追溯数据即时上传,全区农业经营主体纳入合格证管理平台管理率达到90%以上。加大食用农产品安全抽检批次数,今年以来共开展食品安全监督抽检各类食品、农产品800多批次,大米专项抽检200多批次,食品快检共计700批次。

三、 品牌建设中的短板与不足

一是品牌意识还不够强。部分农业经营主体观念守旧,经营核心仍然是产品,不注重品牌创建,不主动注册商标和申报品牌,更不重视“三品一标”认证,追求高产量,忽视高品质;缺乏做大做强意识,在培育品牌、提升品牌方面研究不多、做得不够;认为品牌建设风险高、费用大,品牌效益短期内难以显现,不愿参加各种形式的宣传推介活动。

二是品牌声誉还不够响。南郑农业产品多、企业品牌和区域公用品牌少的问题还比较突出,特别是存在品牌弱、名牌缺现象,一些传统的优势产品、品牌数量和名气不够,已有品牌附加值不高。

三是品牌维护不够规范。多数农业主体经营较为分散,标准化程度低,缺少标准化生产规程,难以形成打造本地特色农产品名牌的合力;部分农业主体混淆“商标”和“品牌”的概念,认为“注册个商标就等于有了品牌”。品牌同质化严重,独特性塑造不强。有些区域公用品牌标准不严,监管不力,出现品牌“泛用”和未授权企业“滥用”等问题。

四是品牌规模优势不够强大。全区品牌建设,特别是以优质农产品为主的品牌个数少、规模小、科技含量不高,缺乏龙头加工企业,许多还停留在“小作坊”式和初级加工的生产经营模式,没有具备承接大客户、大订单的生产能力。

五是扶持力度有待加大。政府及其相关部门指导、引导、推进整体品牌创建的发展规划和工作机制有待完善。行业协会作用发挥不够,扶持效应不够明显,农产品标准化建设相对滞后,品牌推广宣传力度不够,评价体系、营销推广体系亟待完善,质量安全监管也亟待加强。

六是人才资源长期匮乏。农业产业发展离不开高科技的研发技术团队,离不开高水平、高素质的管理人才和从业人员。而乡村建设面临着人才长期匮乏、外流现象严重等突出问题,导致了品牌建设比较滞后。

四、思考及建议

一是引导主体增强意识“育”品牌。一方面,加强对企业、农业合作组织、行业协会和农户等品牌创建主体的培育,充分调动现代农业园区、龙头企业、农民合作社和家庭农场的积极性,探索发展以龙头企业为核心、家庭农场和专业大户为基础、社会化服务组织为支撑,关联紧密、链条完整、利益共享的产业化联合体。另一方面,加大财政扶持和融资支持力度,鼓励优势品牌企业牵头组建行业协会和企业集团抱团发展,合力创建特色和优势品牌,引导农业经营主体注册农产品商标、地理标志商标,大力发展绿色食品、有机农产品和地理标志农产品。

二是加强政府统筹规划“树”品牌。首先,将特色农产品品牌建设、品牌企业等列入全区产业发展规划,立足产业基础,研究和优化农业发展的空间布局,大力推进圣水食用菌示范基地、濂水稻渔综合种养基地、阳春镇陈村农研文旅产业园、汉山村红海绿洲产业园等园区建设,加速释放现代农业园区创建农业品牌的示范带动效应。其次,立足特色资源禀赋优势,围绕优质大米、粮油、茶叶、山药、藤编、黄酒等特色农产品,精心做好“南郑”字号的农业品牌文章,推动“红庙山药”等品牌效应,进一步调整优化农业产业结构、品种结构,逐步形成特色鲜明、优势突出的生产布局。

三是加大宣传推广力度“亮”品牌。其一,要依托南郑独特的自然生态环境,将南郑地域特色文化内涵融入品牌创建中,构建专属品牌文化,讲好品牌故事,重点宣传绿色、有机、优质农产品,提升品牌溢价能力。其二,要创新推介方式,加大农业品牌营销力度,开展农产品专场展示展销活动,举办农民丰收节、捕鱼节、荷花节、水产美食节等活动,扩大农业品牌宣传广度与深度。其三,要加强农产品专业市场建设,做大做强特色产业,组织农业主体参加各类农展、品牌评选等活动,引导本地农业品牌“走出去、销得远”,促进品牌农产品增值增收。其四,加大扶持农产品网络销售力度,推动线上线下融合发展,鼓励品牌企业借助互联网技术,利用短视频营销、直播带货等新型销售模式,拓展电商销售渠道,发展跨境电子商务。

四是建立健全监管体系“护”品牌。首先,要进一步完善监管体系,加强特色农产品商标专用权保护工作,引导农业经营主体牢固树立“创品牌难,砸品牌易”的责任意识和风险意识,依法经营农业品牌,自觉维护品牌形象。其次,要建立完善品牌农产品质量追溯管理平台,实现生产记录可存储、产品流向可追踪、储运信息可查询,确保各类农产品质量过硬、信誉良好。再次,要加强农产品质量安全专项检测,强化现场检查、常规抽查、例行监测,加大品牌农产品日常监管力度,构建品牌监管的长效机制,营造品牌保护良好局面。

五是补短强弱扩规提效“强”品牌。把园区作为推动高质量发展的主阵地,按照“发展向园区聚焦,产业向园区集中,要素向园区倾斜,改革在园区先行”的原则,尽快出台农业产品新型优势产业链高质量发展实施方案,从产业链招商、项目攻坚、科技创新、品牌创建、人才引进等方面发力,重点打造一批高、精、尖(数字经济)的有机、生态、绿色食品产业,鼓励企业入园区、上规模、增效益,真正实现品牌强农、品牌富农的战略目标。

六是培养优秀乡村人才“立”品牌。出台引流人才的激励政策,通过校院联动、校地协同,打造整体性、系统性、融合性的培训新模式,多途径培养农业品牌生产、专业加工、市场营销等专业人才、复合型人才,为品牌建设注入新动能,助推农业转型升级、提质增效,实现产业振兴与农民持续增收。

【特别声明】本文参考资料《中国乡村振兴》(供稿:陕西省汉中市南郑区人民政府),且仅作分享学习交流使用,版权归原版权方所有,如有不慎侵权请及时联系删改为谢。

陕公网安备 61019102000399 增值电信业务经营许可证:陕B2-20230066

陕公网安备 61019102000399 增值电信业务经营许可证:陕B2-20230066